朝の市場と記憶の味

実家近くで開かれる日曜朝市。地元の新鮮な農産物を買いに妻の亜由美と毎週のように通っている。彼女は発酵食品が大好きで、特に漬物コーナーには目がない。この日は娘の栞奈も珍しく同行してくれた。早朝の朝市に差し込む柔らかな光が、古漬けの樽に反射して、懐かしい香りと共に私の記憶を遠い昔へと誘った。

「お客さん、うちの漬物は全部手仕事よ。今じゃ珍しいでしょ?」

木の檀上に並ぶ色とりどりの漬物を前に、年配の女性が誇らしげに語りかけてきた。その手には深いしわが刻まれている。長年の漬物作りで染み付いた塩と時間の痕だろう。

「最近の若い人はこういう手作りの漬物をあまり食べないのよ。保存料入りのスーパーのものばかり買うから、本物の味を知らないのよねぇ」

その声には少しの寂しさが混じっていた。私は試食に出された大根の古漬けを一切れ口に入れた。鼻に抜ける発酵の香り、歯応えの中に感じる微かな酸味と甘み。数十年分の記憶が一気に甦る。

「懐かしい味ですね」

祖母が作っていた漬物の味だ。添加物のない、乳酸菌の力だけで熟成された本物の味。今ではめっきり口にする機会が減ってしまった。

亜由美も目を細めながら味わっている。「このぬか床の香りがたまらないわ。こういう本物の発酵食品って、体にも良いのよね」

彼女は発酵食品の健康効果について詳しく、特に腸内環境を整える効果に興味を持っている。

市場を後にした私たちは、散歩しながら考えていた。伝統的な漬物作りの技術を持つ高齢者と、健康志向の現代人を繋ぐ方法はないだろうか。そして、その価値を持続可能な形で次世代に伝えていく方法は…

「ねえ、あの漬物、本当においしかったわね」亜由美が言う。「最近はスーパーで買う漬物ばかりだけど、あんな本格的なものが定期的に食べられたらいいのに」

彼女の何気ない一言が、私の中でアイデアの種を蒔き始めていた。

失われゆく食文化と新たな可能性

「最近の市販の漬物って、なんか物足りないよね」

翌日の夕食時、栞奈が箸を止めて言った。

「添加物とか入ってるからかな。あんまり発酵してないっていうか」

食に関しては意外と敏感な娘だ。その言葉を聞きながら、昨日の市場で感じた問題意識がより明確になっていく。

私は手帳を取り出して書き始めた。

- 伝統的な漬物作りの技術を持つ高齢者が多い

- その技術や知恵は継承されにくく、失われつつある

- 一方で無添加・発酵食品への関心は高まっている

- 漬物は時間と手間がかかるため家庭では作りにくい

「何を考えてるの?」亜由美が私の肩越しに手帳を覗き込む。

「漬物のことだよ。昔ながらの漬物の技術を持つ高齢者と、健康志向の人たちを繋ぐ方法を」

総務の仕事で人事も担当している亜由美は、すぐに問題点を指摘した。

「高齢者の雇用って難しいわよ。フルタイムは体力的に厳しいし、一般的な雇用形態では…」

「でも年金だけでは生活が苦しい高齢者も多いんでしょ?」杏香が会話に加わる。経済学を学ぶ彼女らしい視点だ。「少しでも収入になるなら、持っている技術を活かせる仕事は理想的じゃない?」

食卓でのこの会話が、新しいビジネスモデルの種を蒔いた。

翌朝の散歩で、私はその種が芽吹くのを感じていた。

異なる世界の掛け合わせ

「これとアレを掛け合わせたら…」

朝の散歩道、私はいつものように手帳にキーワードを書き連ねていた。

- 高齢者の知恵と技術の活用

- 健康志向の無添加食品

- サブスクリプションモデル

「待てよ…この三つを掛け合わせたら?」

帰宅すると、まめが玄関でくつろいでいた。私の足音に気づいて、ゆっくりと顔を上げる。一緒に庭の東屋に向かい、考えをまとめる。

高齢者の持つ伝統的な漬物作りの技術。添加物なしの自然な発酵による健康的な漬物。そして毎月定期的に新鮮な漬物が届くサブスクリプションモデル。

これらを組み合わせれば、失われつつある食文化を守りながら、高齢者に生きがいと収入をもたらし、現代人に本物の漬物を届けられるのではないか。

まめが私の膝に乗ってきた。その重みが、アイデアをより確かなものにしてくれる。

手帳に「漬け物定期便」と大きく書き込んだ。

世代をつなぐビジネスモデル

家族会議を開き、アイデアを共有した。

「つまり、地域の漬物作りの達人であるおじいちゃんおばあちゃんを集めて、その技術で作った本格的な漬物を定期便として届けるサービス?」杏香がビジネスモデルを整理する。

「そうそう。伝統的な手法と素材にこだわり、添加物は一切使わない。さらに地域で採れた新鮮な農産物を使うんだ。日本の漬物文化の素晴らしさを守りながら、作り手に適切な報酬と生きがいを提供するんだ」

「でも大量生産じゃないなら、原価は高くなるわよね?」亜由美が現実的な視点を投げかける。

「それが逆に強みになるんだ。今の市場には均質化された工業製品しかない。本物の職人技を味わえる希少価値がある」

栞奈がスマホをいじりながら言った。「最近のサブスクってさ、ただ物を届けるだけじゃなくて、ストーリーも重要だよね。漬物職人さんの紹介とか、その地域の話とか添えれば、もっと魅力的になるんじゃない?」

「それいいね!」私は栞奈のアイデアに飛びついた。「各月の漬物にはその職人の写真とストーリーをつける。食べるだけじゃなく、文化や人とのつながりも感じられる」

「高齢者の雇用形態は?」杏香の鋭い質問。

「シフト制の短時間勤務で、各自の体力に合わせた働き方ができるようにする。漬物は一度に大量に仕込んでおけば、後は発酵を待つだけだから、労働時間を分散させやすい」

亜由美が眉をひそめる。「初期投資は?設備とか材料とか…」

「最初は小規模で始めて、会員数に合わせて徐々に拡大していく。地域の空き家や使われていない調理場を活用すれば、固定費も抑えられる」

てんが窓際から庭を見つめている。外には季節の移り変わりを感じる風景が広がっている。漬物も季節によって多彩に変化する。その豊かさを届けられるビジネスになるはずだ。

持続可能な価値の創造

数日後、私は試算表を完成させた。

「会員数300人程度で黒字化できそうだ。おじいちゃんおばあちゃんには時給制で安定した収入を保証しつつ、利益の一部を還元する仕組みも作れる。それに地域の農家から直接仕入れることで、新鮮な野菜を確保しながら地域経済も活性化できる」

杏香がその数字に目を通す。「初期の顧客獲得が重要ね。でも社会的意義も強いから、クラウドファンディングで資金と会員を同時に集められるかも」

「それにSDGsの要素もあるわよね」亜由美が言う。「食品ロスの削減、高齢者の雇用創出、文化遺産の保存…企業版ふるさと納税の対象になる可能性もあるわ」

「サブスクって単調になりがちだけど、季節によって内容が変わるのがいいよね」栞奈が言う。「夏は浅漬け中心、冬は熟成系とか。あと、漬物を使ったレシピも付けたら?そうそう、牛乳配達みたいに、朝におじいちゃんがバイクで届けてくれるスタイルとかどう?懐かしさと新しさが共存して、差別化できそう」

家族からのフィードバックを受けて、ビジネスモデルはより洗練されていく。

高齢者の雇用と生きがい創出。無添加・伝統製法による健康的な漬物。定期的に届くサブスクリプションの利便性。そして失われゆく食文化の継承。これらが掛け合わさることで、単なる食品ビジネス以上の価値が生まれる。

「漬け物定期便」は、世代と文化をつなぐプラットフォームになりうる。バイクで朝に届けるスタイルも親しみやすく、配達するおじいちゃん自身が地域の人々と交流を深める機会にもなるだろう。

未来への種まき

翌週、私は地元の高齢者施設を訪れ、漬物作りの達人として知られる山田さんに会った。80歳を超える彼女の目は、アイデアを聞くうちに若々しく輝き始めた。

「自分の作った漬物を喜んで食べてくれる人がいるなら、それ以上の幸せはないわ」

山田さんは私の構想に共感してくれた。彼女の仲間も数人紹介してもらえることになった。

帰り道、春の柔らかな日差しが頬をなでる。手帳に「季節の移ろいを届ける」と書き加えた。

漬け物定期便は、単なる食品宅配サービスではない。それは世代を超えた価値の循環システムだ。高齢者の知恵と技術が若い世代に届き、彼らからの感謝と対価が高齢者に還元される。そして何より、失われかけている日本の食文化が次の世代へと受け継がれていく。

どんな偉大な文化も、日々の小さな実践の積み重ねによって保たれる。一つの漬物樽から、社会の大きな変化が生まれるかもしれない。

東屋に座り、夕暮れの空を見上げながら思う。この構想をより具体的な企画書にまとめなければ。誰かの手によって、この種が芽吹き、花を咲かせる日が来ることを願って。

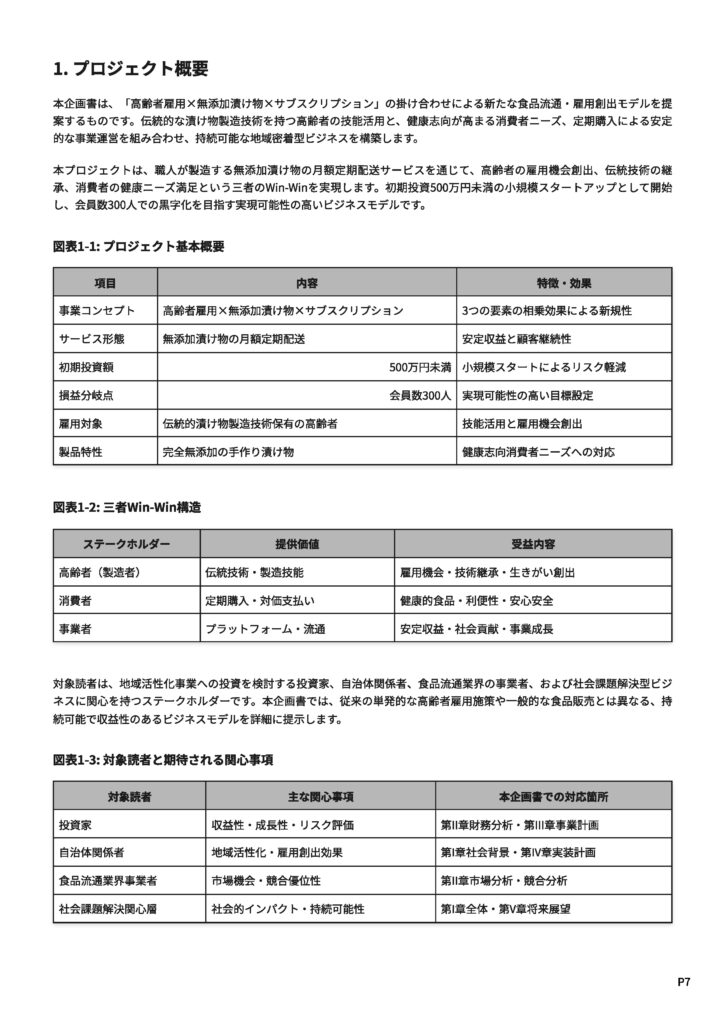

このアイデアをさらに具体化するため、私は詳細な企画書を作成することにした。もしあなたも「高齢者雇用×無添加漬け物×サブスクリプション」のビジネスに興味があれば、マルペケビジネス研究所の詳細企画書で実現への具体的なステップを確認できる。

エンジソン・ウエノの参考資料ノート

- 農林水産省「伝統的食文化の保存・継承に関する調査」

- 厚生労働省「高齢者の雇用・就業の現状と課題」

- 経済産業省「サブスクリプションビジネスの動向調査」

- 発酵食品学会「漬物の発酵過程と健康効果に関する研究」

- 国立健康・栄養研究所「伝統的発酵食品の機能性」

- 日本漬物協会「漬物業界の現状と課題」

- 高齢社会白書「高齢者の就業促進と生きがい創出」

- 中小企業庁「地域資源を活用した新ビジネス創出事例集」

このプロジェクトを実現してください!

実現に向けた詳細な企画書を販売!

詳細な企画書には、市場分析から資金計画、実施スケジュールまで、プロジェクトを実現するために必要な全ての情報が含まれています。

サンプルをご覧ください

ご提供する内容

オンライン詳細企画書

スマホやPCからいつでもアクセス可能なオンライン詳細企画書へのアクセスキーをお渡しします。社内で共有頂くことも可能です。

印刷版企画書(PDF)

全91ページの本格的なビジネスプラン。会議資料や投資家への提案にそのまま活用できる、プロフェッショナル仕様の企画書です。

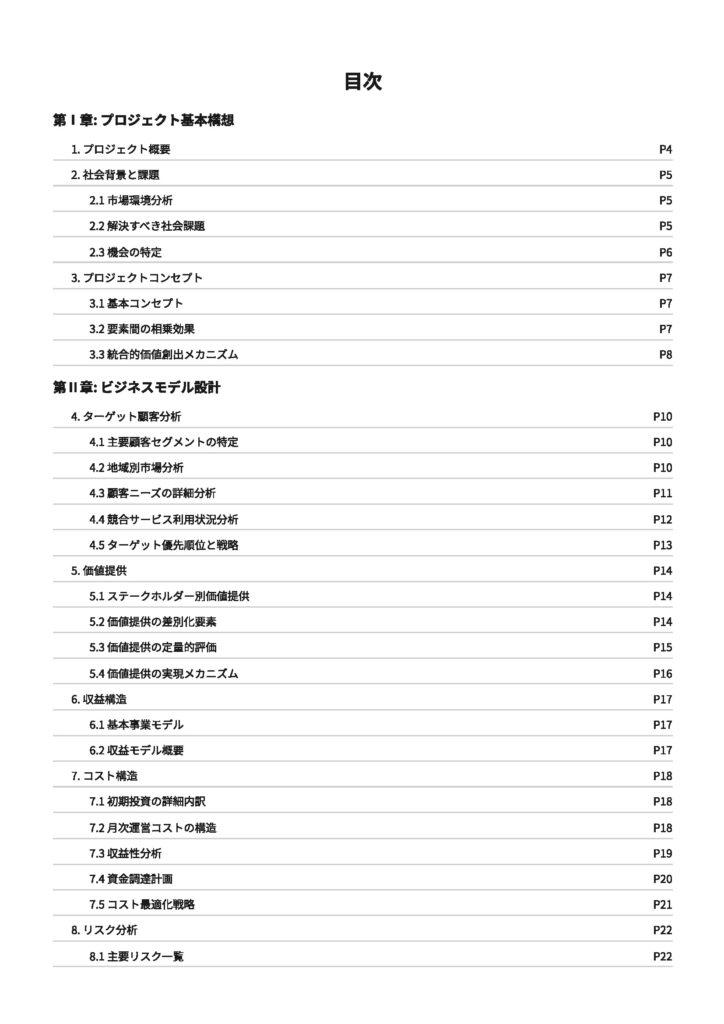

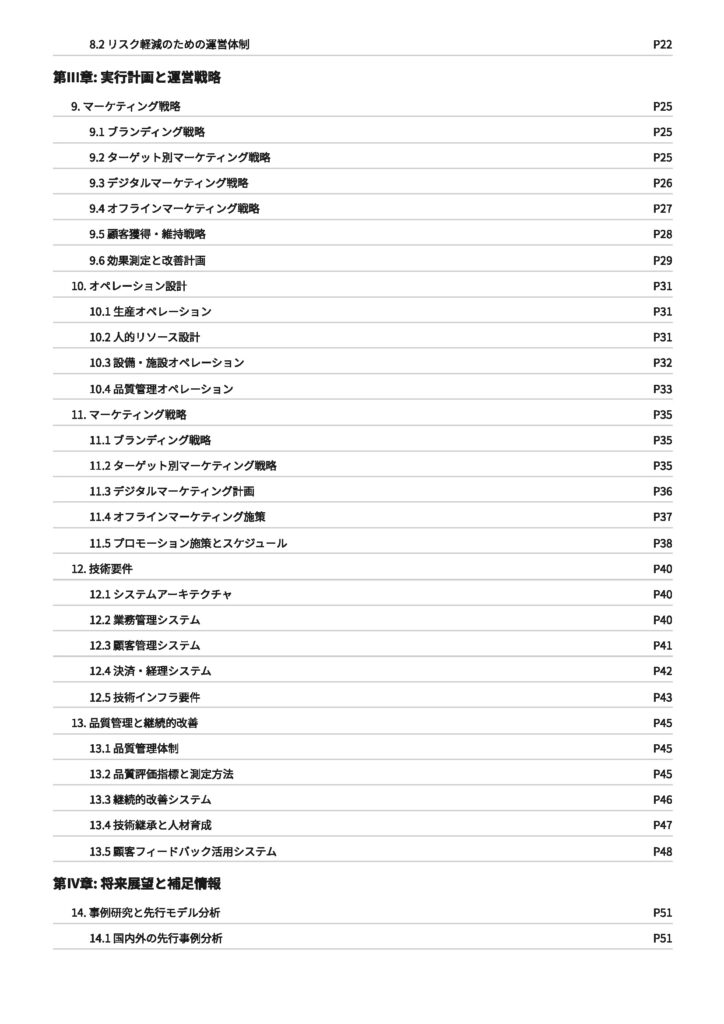

20章構成の詳細内容

市場分析からビジネスモデル、実行計画まで網羅

プロジェクト概要 / 社会背景と課題 / プロジェクトコンセプト

ターゲット顧客分析 / 価値提供 / 収益構造 / コスト構造 / リスク分析

マーケティング戦略 / オペレーション設計 / 組織・人材計画 / 技術要件 / スケジュール

成長戦略 / 社会的インパクト / 資金調達計画 / KPI設定 / 競合分析 / 法的要件 / 参考資料

クレジットカード決済

【免責事項】本企画書は、物語から派生した創造的発想を基に、AIとエンジソン・ウエノの合作により作成されたものです。本資料は事業の骨子としてご活用いただき、実現性の詳細な検証や法的・倫理的な課題の精査は専門家にご依頼ください。本企画書の内容に関する責任は負いかねます。あくまでビジネスアイデアの提供を目的としています。

コメント